Paresseux. Profiteurs. BS maudite… Les personnes qui reçoivent des services d’assistance sociale sont souvent invoquées par tous les noms. Malheureusement, ce n’est pas anecdotique.

Publié à 5h00

«Au Québec, c’est le groupe social le plus stigmatisé», a déclaré la psychologue communautaire Janie Houle, détenteur de la présidente de recherche sur la réduction des inégalités sociales de la santé (RISS) de l’UQAM.

Il n’y a que des politiciens qui ont une cote d’appréciation aussi faible que les personnes assistées sociales. Lorsque, aux fins de leur étude, les sondeurs désignent ces mêmes personnes que «BS», leur score baisse encore plus. Cela montre que les mots que nous utilisons pour présenter aux gens influencent notre perception.

Liste des groupes sociaux par ordre d’appréciation

1. Québécois

2. Canadiens

3. Gais et lesbiennes

4. Les personnes sur l’assurance-chômage

5. Immigrants

6. Féministes

7. Personnes sociales

8. Les personnes sur le bien-être social («BS»)

9. Politiciens en général

Source: Liste élaborée du Landry, N., et al., (2021). «Représentations des médias et opinion publique de l’aide sociale au Québec». Nouvelles pratiques sociales32 (1), 84–112.

“C’est intolérable, ces préjugés!”, Ton Janie Houle. Non seulement parce qu’ils portent des mythes blessants et humiliants pour les personnes concernées, mais aussi parce que cela nuit à l’adoption de meilleures politiques publiques. Les citoyens qui perçoivent les personnes assistantes sociales négatives peuvent être moins enclines à soutenir les politiques qui leur sont justes.

“Nous sommes convaincus que les préjugés de la population contribuent au maintien du statu quo par rapport aux politiques d’assistance sociale”, a déclaré le professeur.

Pour surmonter ces mythes, l’équipe de chaise RISS lancera officiellement le 5 mai un projet remarquable de livres vivants dans le cadre d’un atelier intitulé «Tower a Fair Society».

L’antitiprejugge antidote proposé par la chaise RISS est a priori très simple: s’asseoir et interagir avec le premier concerné. Il s’agit d’une solution qui a fait ses preuves. Des décennies de recherche ont montré que ce qu’on appelle la «stratégie de contact» est l’un des meilleurs remèdes contre les préjugés.

Photo Marco Campanozzi, les presses

Janie Houle, titulaire de la présidente de recherche sur la réduction des inégalités de santé sociale de l’UQAM

Lorsque les gens ont la chance de se rencontrer de l’homme à l’homme, à égalité, une personne qui vit une condition marginalisée, si le contact a une certaine durée de temps, il déconstruit les préjugés.

Janie Houle, titulaire de la présidente de recherche sur la réduction des inégalités de santé sociale de l’UQAM

Dans le cadre de ce projet, cinq personnes qui reçoivent une aide financière du dernier recours ont reçu une formation afin de témoigner en tant que livres vivants. Ils ont ensuite été invités à présenter un chapitre de leur vie devant un groupe de participants.

L’étude de faisabilité a montré que le remède fonctionne. Afin que le gouvernement ait décidé de l’inclure dans son quatrième plan de lutte contre la pauvreté afin de le déployer partout dans la province. L’objectif est de former près de 70 livres vivants dans toutes les régions du Québec.

Pierre Cardinal, même membre du chercheur du comité de gouvernance du président RISS, était un pilier de ce projet, inspiré par le concept danois des bibliothèques vivantes. Souffrant d’un trouble d’anxiété généralisé, il a entendu pour la première fois cette approche, déjà utilisé pour lutter contre les préjugés de santé mentale, à l’Institut universitaire en santé mentale.

Photo Marco Campanozzi, les presses

Pierre Cardinal

«Je me suis dit: je ne pourrais jamais faire ça. Je suis beaucoup trop timide. Avec ma phobie sociale et tout ça, je ne réussirai pas…», dit l’homme de 65 ans.

Enfin, il a commencé. Et il a adoré. «C’était un coup de foudre!» »»

Réalisez que cela peut arriver à tout le monde

Pour des avantages anti-fruits durables, coudre une Jasette avec une seule personne appartenant à un groupe stigmatisé ne suffit pas. Les participants doivent plutôt être exposés à une diversité de témoignages à divers moments.

Pour ce projet, nous avons mis en place un atelier de deux séances de deux heures chacune. Le premier concerne les causes qui peuvent amener une personne à demander l’aide du dernier recours. Le second aborde les conséquences que ces personnes connaissent quotidiennement et les changements dans les politiques publiques qui amélioreraient leurs conditions de vie.

La session comprend également un exercice budgétaire où les participants sont appelés à voir très concrètement comment ils pourraient vivre avec les sommes que les fournisseurs d’aide sociale reçoivent.

En échangeant avec au moins trois livres vivants par atelier, les participants voient que différentes routes obligent les gens à se tourner vers l’aide du dernier recours. «Ils voient également que cela peut arriver à tout le monde de vivre avec un problème de santé qui vous empêche d’aller travailler», explique Janie Houle.

Si chaque histoire est unique, les obstacles liés aux problèmes de santé mentale sont prédominants pour beaucoup d’entre eux.

Bien que les témoignages puissent être écrasants, l’atelier n’est pas destiné à être une conférence déprimante sur la pauvreté, souligne Pierre Cardinal. Pendant la formation donnée aux futurs livres vivants, il leur a dit: Amusez-vous! “Oui, nous disons des choses difficiles sur notre vie qui a à voir avec la pauvreté. Mais ce n’est pas un psychodrame. Nous ne voulons pas faire pleurer les gens. Dans l’échange, il y a un plaisir de vous dire et de le faire pour une bonne cause.” “

Vous devez savoir que les gens de la pauvreté sont des partenaires à part entière de l’équipe de chaise RISS, tout comme dans le modèle de Montréal du partenariat des patients qui est de plus en plus recommandé dans l’industrie de la santé et des services sociaux. Nous reconnaissons leur statut en tant que personnes expertes ayant une expérience avec des connaissances uniques qui sont utiles à la fois dans l’élaboration des politiques publiques pour réduire les inégalités et pour effectuer des recherches sur ce sujet.

Photo Marco Campanozzi, les presses

Frédéric Mailhot-Houde

Cette reconnaissance vaut l’or pour ces experts expérimentés habitués à être invisibles dans les débats publics. «Ce projet était pour moi une source de développement continu. C’était extraordinaire. Nous avons été bien reçus partout», explique Frédéric Mailhot-Houde, 58 ans, qui a gardé précieusement les paroles d’appréciation que les participants l’ont quitté.

«Dans les médias, dans les nouvelles, vous n’entendez jamais parler de la pauvreté. Parfois, c’est une petite phrase et c’est tout.

Photo Marco Campanozzi, les presses

Ligne Bélanger discutant avec la psychologue communautaire Janie Houle

Il n’y a pas d’aide, cela ne progresse pas. Que faire de quoi! Et c’est l’objectif de ce projet! Que le monde écoute et sait ce qui est vraiment.

Line Bélanger

Qui aurait un intérêt à découvrir les histoires de ces livres vivants? Quiconque souhaite ouvrir un espace de discussion inclusif pour mieux comprendre la réalité de ces personnes.

De qui bénéficie-t-il? En fin de compte, pour tout le monde. Parce qu’en changeant le regard que nous avons sur les personnes assistées sociales, nous comprenons que les causes profondes des inégalités sont structurelles et politiques et non individuelles. D’où l’importance de lancer notre catalogue de préjugés pour parier sur des politiques publiques plus équitables. Les entreprises qui l’ont compris gagnent sur le changement, rappelle Janie Houle. Ils vont mieux, à la fois en termes de santé, de l’économie et de la cohésion sociale.

«Tout le monde gagne dans une société équitable, même la plus riche.» »Consultez le site Web de l’atelier «vers une entreprise plus équitable»

Correction

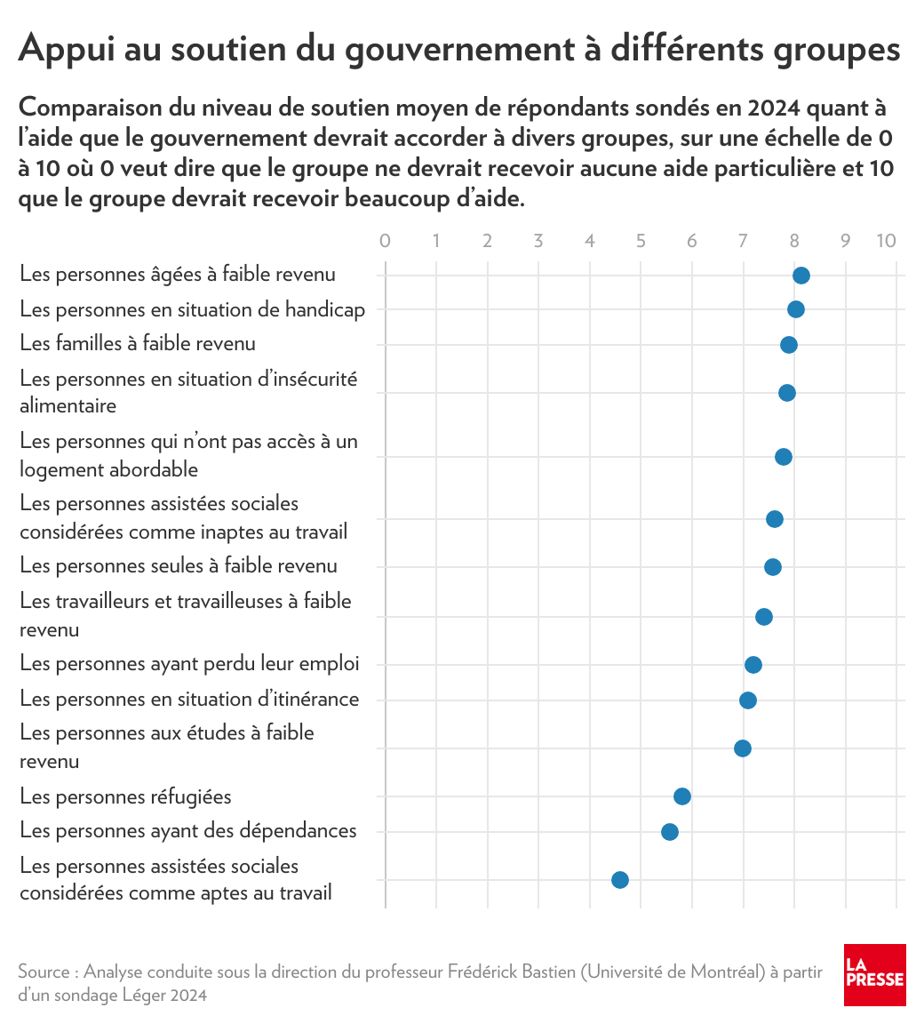

Une version antérieure de ce texte attribué à une autre source les données du graphique «Support pour le soutien du gouvernement à différents groupes». Nos excuses.